Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2025 de nuestra revista trimestal NACLA Report.

donde luego de la orgía

amanecemos boca abajo

asesinadas por el odio infame

de su (tanta) hombría avergonzada

ahí donde negaron nuestros nombres

los que gritan por justicia,

por tanta vida arrebatada,

va la marcha fúnebre y su olor

a carne baleada

-“Sudario”, Germa Machuca

El 13 de febrero del 2023, mujeres trans en todo Lima despertaron con el video de la tortura y el asesinato de Ruby Ferrer, una mujer trans de Iquitos. El video fue enviado por sus captores a sus redes de Whatsapp como promesa cumplida de las amenazas de muerte que las venían plagando. Poco después llegarían noticias similares sobre la muerte de Priscila Aguado, ambas trabajadoras sexuales que fueron extorsionadas por mafias a las que se negaron a pagar cupos. A la fecha, ambos casos han quedado sin resolución ni justicia.

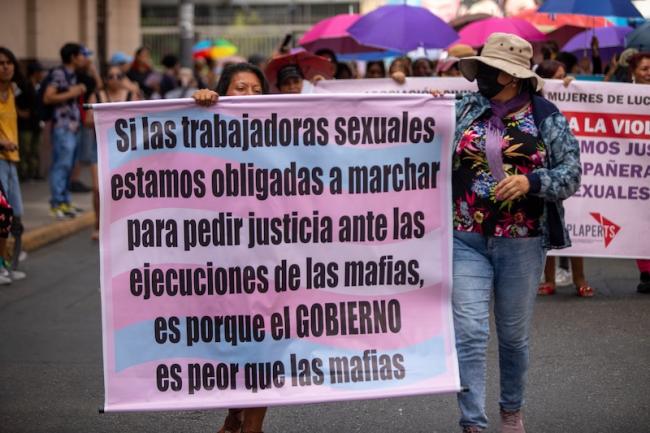

Mientras escribo estas líneas, colectivas de trans y travestis se suman a la serie de protestas y paros nacionales convocados por gremios de transportistas y comerciantes quienes denuncian la inacción del Estado frente a la inseguridad ciudadana que se vive en Peru. Muchas de ellas, articuladas en organizaciones de trabajadoras sexuales, denuncian las extorsiones, cobro de cupos, transfemicidios y asesinatos que vienen ocurriendo al punto de rebasar de cadáveres la Morgue Central de Lima. Según el Observatorio de Crimen y la Violencia, las extorsiones han aumentado de 2.618 casos en 2019 a 17.426 casos en el 2023. Asimismo, el número de homicidios y tentativa de homicidios ha subido un 38 por ciento entre 2022 y 2024. La violencia hacia personas trans sufre problemas de sub-registro, donde no existe un conteo oficial que logre retratar la magnitud de la violencia.

Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte, la jefa de estado con menos popularidad de toda América Latina, propone leyes que resultan inmensamente insuficientes para proteger a la ciudadanía. La Ley 32108, por ejemplo, promulgado en agosto de 2024, facilita la impunidad frente al crimen organizado, y la llamada “ley de terrorismo urbano”, actualmente en debate en el congreso, propone modificar el Código Penal buscando aprovecharse de un miedo aún prevalente en la sociedad peruana desde el conflicto interno armado.

Más allá de la inseguridad generalizada, Perú no cuenta con protecciones formales hacia la comunidad LGBTIQ. No existe una ley de identidad de género, matrimonio igualitario, leyes contra los crímenes de odio ni de inclusión laboral trans. Incluso el precario programa público que brinda tratamiento y atención en VIH/SIDA presenta un desabastecimiento de medicinas generalizado bajo el gobierno autoritario de Boluarte. En mayo del año pasado, su administración promulgó un decreto que categoriza las identidades trans como trastornos de salud mental.

Lejos de permitir que se les contraponga a la situación que atraviesa el país, las travestis forman parte de ese pueblo oprimido que reclama y alza su voz en protesta por las situaciones de violencia a las que se viene exponiendo a la población bajo el pacto político fujidinista. La performance “Cuerpx en Vela” de la artista travesti Germa Machuca pone de relieve las conexiones necropolíticas que fundamentan la violencia anti-trans y anti-indígena para los fines de una misma clase política que busca la desaparición de estas voces y cuerpos en lucha.

El Terruqueo

Hablar de terrorismo en el Perú es aún un tema sumamente difícil y polarizante. El período denominado conflicto armado interno se dio entre 1980 y 2000 y fue marcado principalmente por el conflicto entre el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), las rondas campesinas de auto-defensa y los agentes del Estado. Estos últimos suspendieron el Estado de Derecho para dar pie a una política sistemática de violación de los derechos humanos en nombre de sus esfuerzos contrasubversivos, dejando como saldo del conflicto cerca de 69.000 muertxs y desaparecidxs. Durante este período no solo se denominó terroristas a los grupos alzados en armas, sino además a cualquier fuerza opositora al gobierno de turno, cuestión que se agravó con el régimen autoritario de Alberto Fujimori y su auto-golpe el 5 de abril de 1992. Como lo explica la politóloga Jo-Marie Burt, el Fujimorato instrumentalizó el miedo derivado del conflicto armado interno para sus propios usos políticos: la desarticulación y fragmentación de la sociedad civil, el silenciamiento de discursos opositores al régimen fujimorista y la justificación de políticas autoritarias de mano dura que pusieran en “orden” al país. Quien fuese acusado de terrorista podía ser detenido, y en muchos casos, ser víctima de desaparición. Los esfuerzos antiterroristas resultaron, como lo indica la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en secuestros, masacres y ejecuciones extrajudiciales, como en los casos emblemáticos de La Cantuta y Barrios Altos, en Lima, y Los Cabitos en Ayacucho. En este contexto de terror y extrema violencia, la ciudadanía se vio debilitada y amplios sectores de la población apoyaron las medidas autoritarias de Fujimori sustentados en el miedo al otro y las divisiones sociales fundamentadas en las diferencias étnicas y de clase.

Así surge el terruqueo: el fenómeno caracterizado por nombrar al “otro” como terrorista, o más precisamente, como “terruco”. Como señala el historiador Carlos Aguirre, el término se utiliza para denominar a reales o supuestos integrantes de grupos armados y para desacreditar a personas que tienen posiciones políticas progresistas o de izquierda, organismos de defensa de los derechos humanos y a personas indígenas. Es esta última asociación la que cobraría más fuerza en el contexto racial del Perú, apareciendo como una sola categoría, la de “indio terruco”. Sobre ellos recaería no solo la responsabilidad de la violencia política, sino además la justificación de la vulneración de derechos a protestantes racializades que reclaman sus derechos frente a una clase política que no les ve como ciudadanes, sino como enemigos del “progreso”.

Es así que el término centraliza aspectos despreciables para las élites del país, como lo señala el comunicador Oswaldo Bolo Varela, que no se limitan al accionar criminal, sino además incluyen la conducta política censurable (como rebelarse contra el Estado); la categoría étnica de ser indígena, hablar quechua y ser pobre; y la cualidad moral que se le adjudica a dicha etnicidad, la de ser sujetos irracionales que actúan bajo un fanatismo ideológico. El terruqueo es entonces, una estrategia política que refuerza el consenso neoliberal, el mismo que se traviste de democracia y justicia para justificarse.

Cuerpos que producen terror

Mientras el Perú se estremecía por la violencia política, los ochentas fueron también el escenario de otra guerra interna para los cuerpos de maricas y travestis: la epidemia del VIH/SIDA. La llegada de esta enfermedad al Perú en 1982, considerada una “peste”, produjo también terror. Los cuerpos enfermos de SIDA, especialmente antes de la llegada de medicamentos que puedan tratar el virus, encarnaban el terror no solo por la enfermedad misma, sino por la visión que se tenía de la enfermedad como consecuencia de un acto sexual patologizado y criminalizado históricamente por leyes con herencia colonial.

A esto se le suma el miedo al contagio: los cuerpos de gays y travestis, en su asociación con el VIH/SIDA, se vuelven cuerpos peligrosos, intocables, deshumanizados en su agonía. Como se asocian con la muerte, se les condena en vida y ocurre con elles lo mismo que con los cuerpos terruqueados: se les desaparece. No hay una política oficial que lleve la estadística de su existencia, donde además sus muertes no pueden ser reclamadas por las suyas, siendo así que no es poco común que hayan sido enterradas en fosas comunes, desaparecidas y sin justicia. En ese sentido, el destino necropolítico de las personas que son dadas a muerte siendo terruqueadas, y las travestis—asesinadas, abandonadas por sus familias, seropositivas—es el mismo. Les une el reclamo por la dignidad ante la muerte.

Germa Machuca y el arte travesti

“El travestismo es siempre un acto de infiltración y sabotaje”, me recuerda Germa Machuca cuando la entrevisto en su casa, aunque esa no es la primera vez que me lo dice. Germafrodita, como se enuncia ella, es una artista travesti transdisciplinar nacida en Lima en 1970 en el seno de una familia militantemente izquierdista. De padre andino y madre chalaca, se nombra mestiza de todo mestizaje y no-binarie de todo binarismo. También me dice que en realidad no se enuncia desde el mestizaje. Al menos no de ese que romantiza el desplazamiento de las culturas indígenas, sino como hija bastarda y no reconocida de esas construcciones que buscan el blanqueamiento violento y aculturado de nuestro país. Tampoco se nombra realmente no binaria, sino como ella misma dice: binaríxima. Ella entiende las trampas que presentan las políticas que se atan a la identitariedad, y más bien se entiende a sí misma como una travesti anárquica cuyas estrategias pertenecen más al punk subte que al mundo del arte formal.

Es artista del cuerpo porque el cuerpo es el recurso por excelencia frente a la escasez de recursos. Su escenario son las plazas, porque como ella misma dice, el espacio público propone una horizontalidad lejos de la espectacularidad del arte: sin anuncio, sin costo y sin mediación. Son además los espacios de disputa política por excelencia, donde la población moviliza sus demandas impostergables. Y son justamente esos los espacios donde se erigen los monumentos a los ideales de la democracia, la justicia, la patria y la libertad. Estas esculturas forman parte de la arquitectura colonial de nuestras ciudades del Sur Global, y en cada gran movilización contra el gobierno se ven manchadas con la sangre del pueblo que lucha frente a las fuerzas del orden que siguen usando el terruqueo como argumento para justificar el uso letal de la violencia que monopolizan.

A finales de 2022, se revistieron una vez más de la sangre de 49 personas asesinadas durante la letal represión a las movilizaciones en contra del gobierno incipiente de Boluarte y el Congreso de la República.

El pacto fujidinista

A pesar de que Fujimori huyó del país dos meses luego de instaurarse en el poder por un tercer período en el 2000, y luego fue extraditado de vuelta a Perú y condenado por crímenes de lesa humanidad, su fuerza política no se vio debilitada. Hay quienes dicen que más bien esa historia forma parte del mito fujimorista: la del “buen líder” que es perseguido, encarcelado y luego liberado, pues lejos de quitarle fuerza al movimiento, azuzaría en quienes le respaldan la legitimidad de su clamor populista y popular. A pesar de la ausencia de su líder como candidato presidencial, y la incapacidad de su hija Keiko Fujimori de asegurar la presidencia, el fujimorismo ha mantenido su fuerza congresal, manteniendo como una de sus principales banderas el indulto a Alberto Fujimori, al punto de desestabilizar al país completamente para conseguirlo.

En alianza con la derecha neoliberal y el conservadurismo, esta fuerza política ha colocado la democracia del país en crisis al punto de tener a siete presidentes distintos desde el 2016. Cuando Pedro Castillo asumió la presidencia en el 2021, este sector anunciaba que el profesor de izquierda, que generó esperanza y logró obtener gran cantidad de votos de la población rural e indígena, no llegaría al término de su mandato. Intentaron vacarlo en dos ocasiones, y tenían lista la tercera moción de vacancia para cuando Castillo intentó disolver el Congreso, produciendo su consiguiente destitución y detención en lo que muches consideran un encarcelamiento político. Así se dio el ascenso al poder de su vicepresidenta Boluarte en diciembre de 2022.

Durante los primeros tres meses de gobierno de Boluarte, se registraron 1.327 protestas, 882 movilizaciones, 240 bloqueos de carreteras y 195 plantones en contra de Boluarte y el Congreso que gobierna el país. A este pacto que gobierna el Perú desde ese entonces se le ha apodado el “fujidinismo”, no solo por la alianza entre ambas fuerzas políticas, sino además por las similitudes en el uso desmesurado de las fuerzas del orden. Enfrentándose a la mayor desaprobación de un mandatario en América Latina, el pacto fujidinista es lo único que la mantiene en el poder. Fue bajo el gobierno de Boluarte que finalmente se hace efectivo el indulto a Fujimori, y es este mismo quien afirmaría —antes de morir— que ella se quedaría como mandataria hasta el 2026, contrario al pedido masivo del pueblo de convocar a elecciones lo antes posible.

Las muertes en Ayacucho

Ayacucho fue la región del Perú más golpeada durante el conflicto armado interno, su epicentro, donde la asociación entre ser de Ayacucho y ser ‘terruco’ quedó engranada en el imaginario peruano. En quechua, Ayacucho significa “rincón de los muertxs”. Las estadísticas de la CVR indican que el 40 por ciento de muertes y desapariciones que ocurrieron entre 1980 y 2000 fueron reportadas en Ayacucho. Esto no es una casualidad: Ayacucho está entre los departamentos más pobres del país. La mayoría de las víctimas fueron indígenas, campesinxs y quechuahablantes.

Durante las protestas alrededor del encarcelamiento del hasta-ese-entonces Presidente Pedro Castillo en el 2022, las asociaciones entre quienes protestaban, en su mayoría personas indígenas y marrones del interior del país, y el terrorismo estuvieron presentes no solo en el discurso de las élites políticas, sino además de las autoridades de gobierno, entre ellas, la misma Boluarte. Esto contravenía a todas luces la información brindada por la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyo director mismo sería terruqueado y forzado a salir unos días luego del inicio de las protestas, y por los mismos datos corroborados por la prensa. Si bien las movilizaciones comenzaron el mismo 7 de diciembre que Castillo fue detenido, estas incrementaron su intensidad en tanto que las comunidades rurales andinas más alejadas se fueron preconcentrando en protestas en las capitales de las distintas regiones del sur y el centro andino, culminando con en el viaje de varias delegaciones a la capital para la denominada “Toma de Lima” durante las primeras semanas del 2023.

El viernes 15 de diciembre de 2022 fue el día más letal en Ayacucho, que cobraría la vida de 10 personas, incluido un menor de edad, durante el intento de toma del Aeropuerto de Huamanga. La estrategia fue clara: nunca se escucha a la población indígena y pobre a menos que se detenga la economía, con el propósito de que la élite política sienta las consecuencias donde realmente les duele: en el bolsillo. Las protestas no estaban estrechamente coordinadas en sus inicios más allá de compartir una inmensa indignación. Sin embargo, bajo la maniobra del terruqueo, se justificó el establecimiento de un estado de emergencia y con ello, el ingreso de las Fuerzas Armadas a la estrategia de respuesta a las movilizaciones en la región.

Un reportaje del Instituto de Defensa Legal develó la forma brutal a la que se asesinó a los protestantes: ninguno de ellos fue disparado en combate. A dos de ellos se les disparó por la espalda. El menor, un adolescente de 15 años, se encontraba cruzando la pista cuando le dispararon. Al resto se le disparó al tórax y estómago, excepto a dos, que recibieron disparos en la frente. Uno de ellos solo salió de su casa para ayudar a otros manifestantes heridos en la cuadra de su vivienda. Según el periodista Américo Zambrano, varios de los muertos habían hecho el servicio militar, uno de ellos incluso fue ejecutado usando un polo del Ejército. A todos los intentaron salvar otros manifestantes, que cubrieron sus heridas a pesar de ser amenazados con los fusiles y las botas de otros soldados. Los militares, faltando a su mismo reglamento interno, no dieron socorro a los heridos. Compañeres de primera línea cargaron sus cuerpos a puerto seguro, aunque algunos llegaron ya fríos. Estas muertes han sido calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos como Amnesty International y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de ello, sus deudos han recibido amenazas de muerte al cuestionar la forma en que se asesinó a sus familiares.

Cuerpx en Vela: Di mi nombre fuerte

Los meses posteriores a la masacre en las afueras del aeropuerto fueron muy duros para el país. En el febrero siguiente, en el marco del Encuentro de Memoria y Antirracismo en Huamanga, Yuyaymanakunapaq Wiñaypaq en la Casona José María Arguedas, Germa Machuca presentó sus respetos desde el arte. Esta vez, compartió una versión modificada de una performance que realizó por primera vez durante la Toma de Lima, Cuerpx en Vela. La vela aquí tiene un significado doble: su cuerpo es ensimismo una vela a ser encendida, y al mismo tiempo, es un cuerpo que está velando a sus muertxs, en constante vela, sin descanso.

Germa entra al auditorio travestida de blanco, con un tocado rojo de cera sobre la cabeza que lleva velas que incitará a otres a encender. Entra a la sala en silencio. Solo el sonido de sus tacos sobre la madera se siente por encima del estallido de los truenos que se desatan sobre Ayacucho. Lleva sobre sus brazos una gran bandera del Perú, como cuerpo yacente, pero la bandera está manchada. Sobre el blanco centro se marcan agujeros quemados y cubiertos de cera roja, evocando las marcas que dejarían sobre la ropa cada uno de los disparos que asesinaron a los protestantes, marrones e indígenas terruqueados. Por debajo de la bandera, deja ver sus manos: en una sostiene un fósforo. En la otra, la fosforera. Germa espera en silencio que alguien se acerque a prender la vela que es ahora su cuerpa. Si bien va vestida de blanco, travestida como las estatuas que llenan las plazas con símbolos de la democracia liberal, pronto se verá manchada con la cera que comenzará a derretirse sobre su piel, sobre la bandera, y sobre sus ropas, evocando la sangre que corre cuando esa promesa se rompe. La acción en esta performance es, en parte, realizada por ese otrx que es invitadx a hacer del cuerpo de la artista un altar. En palabras de la misma Germa, “como un feligrés que entra a un lugar sacrosanto, es el espectador quien es invitadx a prender la vela, y en esa metáfora, prenderle fuego a todo”.

Mientras se prende vela por vela del candelabro que lleva la artista en la cabeza, se pasa entre les asistentes un pequeño papel, cada uno con el nombre de uno de los muertos durante la masacre del 15 de diciembre. Debajo de cada nombre aparecen las palabras: Di mi nombre fuerte. Los nombres son leídos uno a uno, y la consigna también. Esto genera un efecto potente: los asistentes repiten los nombres, fuerte, y en esa invocación se respira un nuevo acto de memoria/protesta:

Luis Miguel Urbano Sacsara

Christopher Ramos Aime

Raúl García Gallo

Clemer Fabricio Rojas García

José Luis Aguilar Yucra

Edgar Wilfredo Prado Arango

José Sañudo Quispe

Jhon Henry Mendoza Huarancca

Leonardo David Hancco Chacca

Jhonatan Alarcón Galindo

Mientras avanza la performance, la cuerpa travesti se enciende, se rebela, habita la ausencia de sus muertos y permanece en el duelo. Con la cera roja y caliente quemándole la piel, invoca la figura del mártir que entrega el cuerpo para encender la mecha de la protesta. Frente al abuso del Estado, la criminalización de la protesta y el asesinato indiscriminado de personas designadas como terroristas solo por alzar su voz de lucha, Germafrodita se entrega como altar vivo. En esta performance, donde literalmente se quema, también pone en evidencia al resto: a quienes no ponen el cuerpo en la lucha popular, a quienes esperan que vengan delegaciones de regiones a Lima a manifestarse pero no alzan su voz en protesta, a una clase política indolente frente a la muerte de quien considera un otro expendable.

Cabeza y cola: Infiltración andina travesti

¿Cómo se unen los cuerpos travestis y los cuerpos de quienes mueren en las protestas? En la cosmovisión andina, la conexión entre la cabeza y la cola de los símbolos de poder se presenta a lo largo de diversas iconografías con una función polisémica: social, política, sagrada y militar. Germafrodita recupera estos signos para darles una vuelta travesti: en su performance, se vuelven a unir la cabeza y la cola de nuestras luchas, siendo los muertos quienes encabezan la primera línea de las marchas, la carne de cañón; y las travestis, la retaguardia, siempre pospuestas a la cola al ser consideradas débiles, enfermas, discapacitadas.

Sin embargo, esta unión no es evidente en las protestas alrededor de Boluarte. Si bien Castillo representó una esperanza para amplios sectores postergados de la sociedad —campesina, de clase trabajadora y racializada—, su preponderancia ideológica de corte patriarcal y religiosa se asimilaba más a la derecha conservadora en tanto se negó a incorporar en sus luchas a las demandas alrededor del género y la sexualidad. A pesar de ello, las maricas y travestis de izquierda acompañaron su campaña y se manifestaron también en las protestas del 2022 y el 2023. Si bien diariamente hay una negación formal a sus existencias, las travestis saben que esa primera línea es la misma que busca sus colas de noche para “probar su hombría”. Varias activistas de la disidencia sexual organizaron ollas comunes para alimentar a la primera línea durante la Toma de Lima, cuidando cabeza y cola, dando alimento y placer.

La performance de Germafrodita vuelve a unir la cabeza y la cola, infiltrando las muertes travestis que han sido asesinadas en las mismas calles que los protestantes —y cuyos nombres suelen olvidarse o negarse—, en el acto de memoria y homenaje a quienes entregaron su vida en esta lucha. Al invitar al otre a completar la acción prendiendo la vela en un cuerpo travesti, se le hace partícipe del ritual de honrar las muertes travestis como parte de las muertes de un pueblo en lucha por la defensa de su vida, su territorio y su soberanía.

¿Qué muertes son dignas de ser lloradas, alzadas, cargadas en procesión?

Cuerpx en Vela es una capilla ardiente que reafirma el vínculo entre las vidas travestis y las muertes durante las protestas como producto de una misma necropolítica de Estado, frente a la cual la elite blanca sigue demostrando su indiferencia. A la lista de nombres podemos añadir a Rubby Ferrer y Priscila Aguado, y todas las personas trans y travestis que no han recibido dignidad ante la muerte. Decimos sus nombres fuertes.