Tal vez lo más difícil no es irse, sino saber que no vas a poder volver.

En mayo de 2022 salí huyendo de Manizales, llevaba tres meses de haber iniciado mi transición de género y los espacios públicos y privados se convirtieron en inhabitables. La visibilidad que mi transición adquirió luego de 12 años de activismo LGBTIQ+ en el territorio, fue la catapulta perfecta para dejar de ser objeto de señalamiento y convertirme en objeto de desprecio público y centro de prácticas invasivas, cuestionamientos sobre mi identidad de género y otras formas de discriminación.

A la primera oportunidad, empaqué todas mis cosas y salí volando de allá; guardando conmigo la ilusión de poder regresar algún día a vivir en mi pueblo natal. Sin embargo, viajar desde Bogotá a Manizales, en el Eje Cafetero de Colombia, esporádicamente se convirtió en una forma de viajar en el tiempo. Las fronteras geográficas se constituyeron en portales del tiempo, algunas conexiones afectivas siguieron compartiendo con la nostalgia de un pasado completamente distante a mi presente, y la transfobia arraigada en la ciudad se volvió irrespirable.

Llevaba casi dos años viviendo en Bogotá, sintiéndome como un visitante pasajero que espera su turno para volver a su lugar de origen, hasta que en abril de 2024, en medio de un viaje a Manizales, me di cuenta que definitivamente no iba a poder volver jamás. Me sorprendí a mí mismo con un elefante rosado en la sala de mi vida sin atender, un duelo no resuelto que durante dos años me había negado a afrontar: el duelo migratorio.

Politizar las heridas desde la investigación-creación

Al verme irremediablemente confrontado con el hecho de que ya no era un visitante en Bogotá sino un residente, y que por el contrario me había convertido en visitante de mi propio pueblo, decidí buscar a Valentino, un abogado, activista de la organización Transgarte y hombre trans, que también había tenido que abandonar su lugar de origen por la discriminación y enfrentaba múltiples hostilidades cada vez que volvía a visitar a sus seres queridos en Puerto Colombia, Atlántico, en el Caribe Colombiano.

Le propuse embarcarnos en un ejercicio académico-militante de investigación-creación, en el cual, indagaríamos sobre nuestras experiencias de migración interna y desplazamiento forzoso hacia Bogotá. Le planteé que nos siguiéramos encontrando para construir diálogos abiertos en los que él también me formulara preguntas y trastocáramos la lógica binaria investigador-investigado, mutando entre ambas posibilidades. Por primera vez en mi vida quien grababa las entrevistas con sus dispositivos y hacía las preguntas era él y no yo. Para evitar caer en dinámicas de extractivismo epistémico le propuse hacer un trueque que aceptó: él utilizaría nuestras conversaciones para hacer una serie de podcast para su organización Transgarte y yo elaboraría un libro textil con nuestras historias.

Las siguientes semanas dediqué una gran cantidad de energía a encontrar un concepto que permitiera poner en diálogo nuestras experiencias. Sin embargo, cada día encontraba más diferencias que similitudes. Él fue desplazado forzosamente de Puerto Colombia por el hostigamiento policial y comunitario que sufrió en razón de su identidad de género y activismo, poniendo en peligro su seguridad e integridad en los procesos que militaba. Mientras que yo viví un proceso de migración interna motivado por la discriminación familiar, social y comunitaria. Este proceso se detonó con mi tránsito hacia la masculinidad y se exacerbó por la visibilidad de mi activismo en el municipio.

En medio de esta búsqueda terminé escribiendo sobre el duelo del destierro. Valentino resonó con esas palabras y me comentó que le había llamado especialmente la atención porque le parecía una imagen poética que le recordaba “el mar recogiéndose, dejando un lodazal húmedo y agrietado”. Para explicar gráficamente su referencia me envió una imagen del mar de Aral en Qatar. Mi cabeza explotó. Ahí entendí que lo que le quitaron a Valentino fue el mar, no las montañas.

Lo que para mí era el destierro, para Valentino era el desmar.

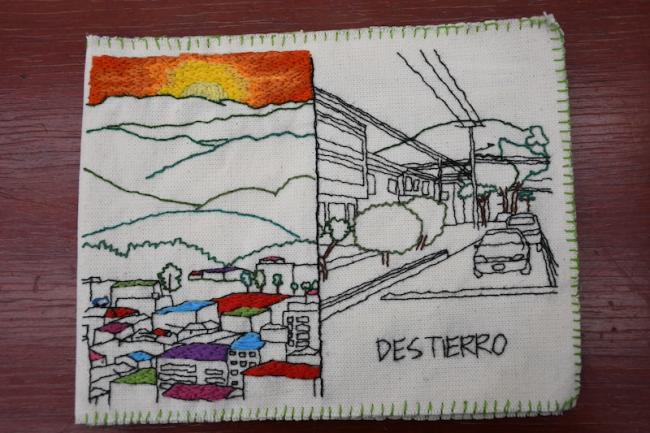

Aquello que parecía una nueva bifurcación en la investigación lo convertí en una oportunidad de creación. Así decidí que haría dos libros textiles en lugar de uno, el de Valentino se llamaría Desmar y el mío Destierro. A partir de este giro epistémico-textil incursioné en un universo que desconocía hasta ese momento: la tabla de dibujo digital, un elemento que durante años observé en otras manos y ahora emergía como una herramienta clave para representar visualmente nuestras trayectorias marítimas y montañeras y guiar el proceso de bordado.

Geografías de la expulsión: “pueblo pequeño, infierno grande”

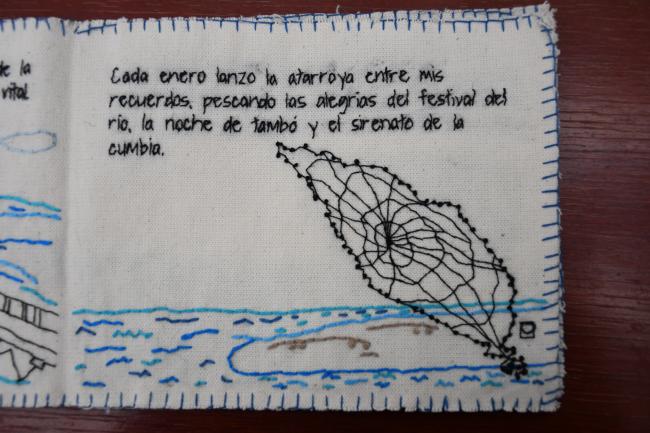

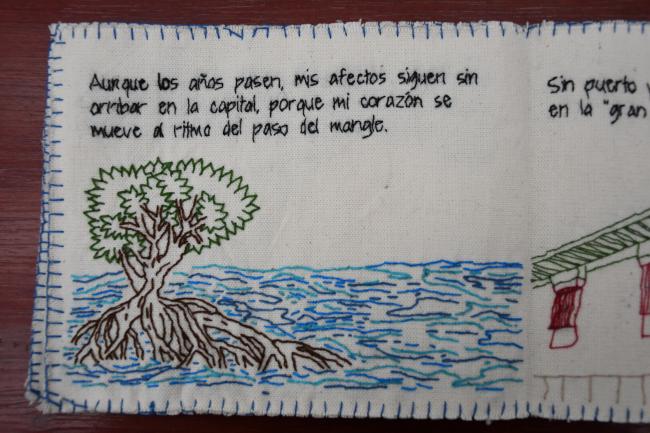

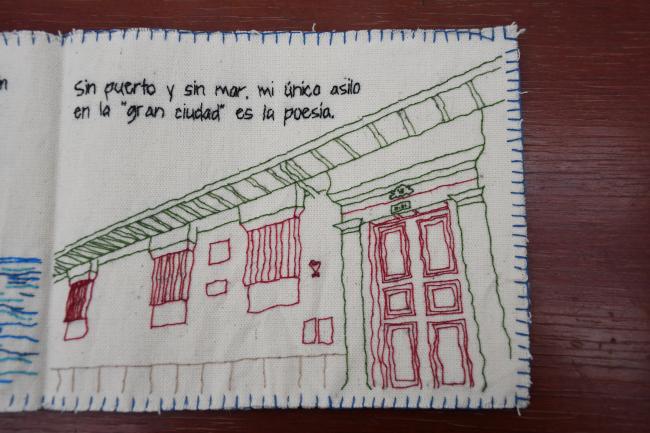

Para el desmar dibujé una fotografía que tomó Valentino en el arribo de los pescadores y un dibujo que él hizo a partir del recuerdo que tenía del puerto. En otro fragmento representé la atarraya con la que Valentino aprendió a pescar, el mangle rojo típico de Puerto Colombia y la Casa de Poesía Silva en Bogotá, un centro cultural en el que Valentino ha tenido la posibilidad de anidarse en la palabra.

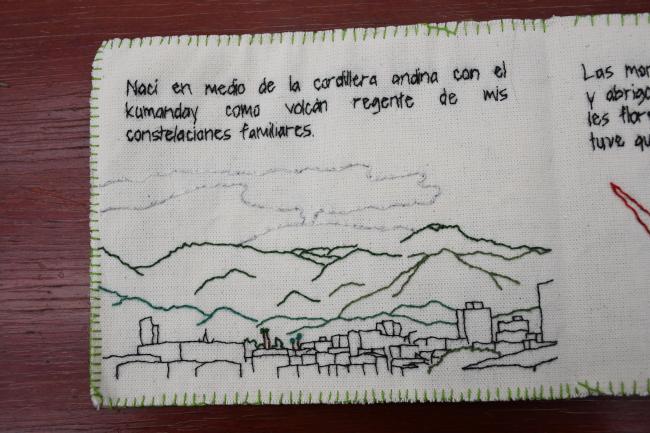

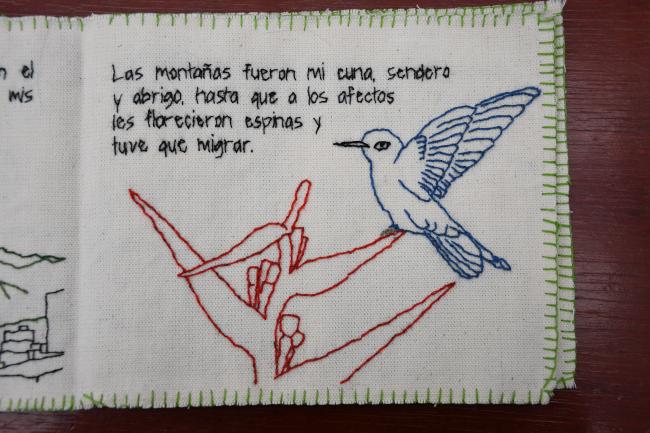

Para el destierro, dibujé sobre diferentes fotografías las montañas que había andado, los paisajes añorados y la naturaleza en contraste con el cemento que golpea la ciudad. Entre líneas, trazos, diálogos, lecturas y bordados, empecé a encontrar elementos comunes entre nuestras trayectorias: la cultura paramilitarizada, la religiosidad arraigada y la geografía pequeña de nuestros lugares de origen.

Puerto Colombia es un municipio de la Región Caribe de Colombia que se ubica en el noreste del departamento Atlántico, en el que hace presencia el grupo armado “Clan del Golfo”, y cuyo principal símbolo religioso es el Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen que cuenta con fiestas patronales realizadas anualmente con la asistencia de múltiples visitantes del territorio.

Manizales se encuentra en la Región Andina de Colombia y es la ciudad del departamento de Caldas, donde hace presencia La Cordillera y tiene una extensa red de referentes religiosos que atraviesan todo el municipio, entre los cuales se destaca la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, reconocida como destino turístico por ser la más alta del país.

Ambos territorios comparten características religiosas conservadoras y la presencia de grupos armados que se originaron con reconocidos exjefes paramilitares —Vicente Castaño y Don Mario en el Clan del Golfo, y “Macaco” en La Cordillera. Los dos contextos se encuentran permeados por una cultura paramilitarizada con fundamentalismos religiosos de tintes transodiantes y un historial de prácticas de exterminio social perpetradas contra sectores sociales que transgreden los márgenes morales de lo que socialmente se valora como aceptable. Estas particularidades sociopolíticas establecen el caldo de cultivo perfecto para la emergencia de actos de estigmatización y violencias que complejizan las posibilidades de continuar viviendo en dichos lugares siendo: transmasculinos, activistas e integrantes de procesos de organización política de manera visible.

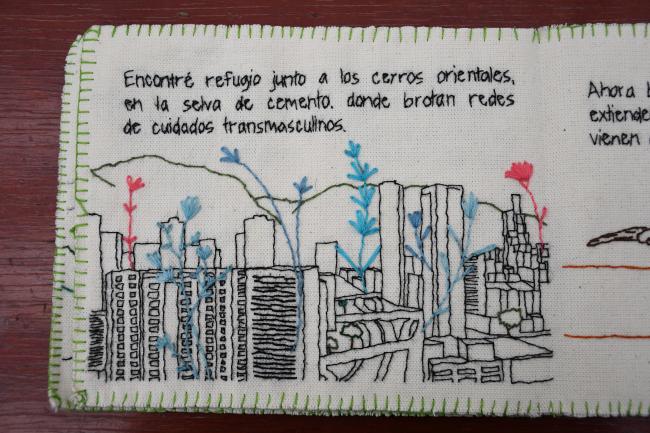

Tanto Puerto Colombia como Manizales cuentan con extensiones geográficas pequeñas que facilitan el juzgamiento social, el perfilamiento policial y la exclusión laboral motivadas por la transmisandria, además de otras prácticas discriminatorias que pendulan entre lo que el investigador transmasculino Nikita Dupuis Vargas categoriza como procesos de feminización forzada y el castigo de la transmasculinidad. De manera que, bajo situaciones diferentes con características comunes, en ambos lugares se termina detonando la huida de los dos hacia Bogotá, en búsqueda del anonimato que ofrece una ciudad grande, el encuentro con otros pares, la articulación con redes de cuidado transmasculino, el restablecimiento del bienestar y la identificación de otras oportunidades.

Bordar el castigo del destierro y el desmar

Después de años pensando con palabras, aprendí a pensar con puntadas, hilando ideas, desenredando emociones, uniendo tejidos, anudando reflexiones, cortando hilos de violencias y enhebrando resistencias. El bordado se convirtió en el hilo conductor que permitió conectar las ideas, los territorios y las experiencias, para comprender las formas en las que el destierro y el desmar se imponen como formas de castigo sobre activistas transmasculinos, materializando lo que les investigadores Francisco Romero Fernández y Marce Joan Butiérrez denominan como la perspectiva espacial de la opresión.

El castigo del destierro y el desmar se impone a nivel social, familiar, policial, político, laboral y económico, minando las posibilidades de que los activistas transmasculinos nos mantengamos en nuestros lugares de origen de manera visible. La administración de este tipo de sanciones se facilita en lugares pequeños porque la menor densidad poblacional simplifica los procesos de perfilamiento, persecución, enjuiciamiento y discriminación en las diferentes dimensiones de la vida.

Sin embargo, el desplazamiento forzoso y la migración interna no solo generan distancias geográficas respecto a nuestros lugares de nacimiento. El desmar y el destierro plantean rupturas profundas respecto a las prácticas cotidianas y la forma como construimos nuestras identidades de género anclados a los ecosistemas en los que nacimos, convirtiendo a Valentino en un pescador que no pesca, y a mí en un montañero que no recorre montañas. Es decir que, el reconocimiento visible y militante de nuestras identidades de género como transmasculinos se termina anteponiendo como contradicción irreconciliable con el reconocimiento de nuestras identidades de manera territorializada y maritimizada.

En una ocasión le pregunté a Valentino si contemplaba la posibilidad de pescar en un lago de Bogotá. Sin dudarlo me dijo que no; me explicó que mientras que él siempre había utilizado atarraya, en el interior del país la pesca se practica principalmente con caña —una técnica que para él no se compara con la experiencia de pescar en el mar abierto.

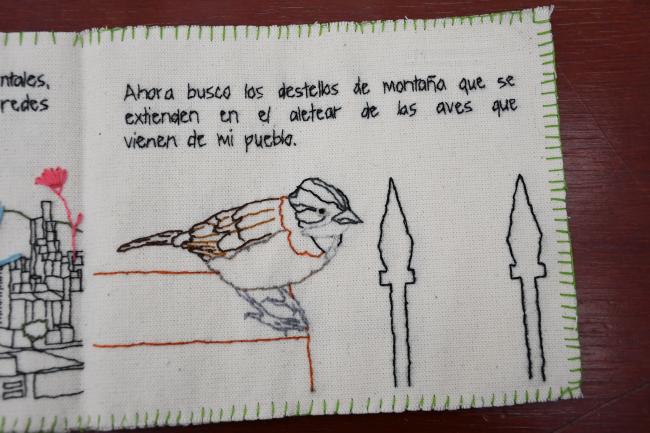

En otra ocasión, unos amigos me preguntaron cómo había logrado tonificar mis pantorrillas sin practicar deporte. Ahí fue cuando comprendí que esa era una huella de mi origen territorial, porque se debía a los años que pasé subiendo y bajando las lomas de Manizales caminando y en bicicleta (posiblemente recorriendo la Avenida Caracas en Bogotá jamás las hubiera marcado). También entendí que esa era una huella de mi origen de clase, porque si mis padres tuvieran carro posiblemente yo no habría caminado tanto por las lomas de Manizales.Nikita plantea que las transmasculinidades en Bogotá se producen en la oralidad. Cuando nosotros llegamos a la capital tenemos que reinventarnos las formas en las que producimos nuestras transmasculinidades, sin lograr arraigarnos plenamente en el nuevo territorio. En el caso de Valentino, la Casa de Poesía Silva se ha convertido en uno de sus lugares asiduos para conectarse en la palabra escribiendo poesía. En mi caso, los afectos y las redes de cuidado transmasculinas han sido el puente que me han permitido enraizar en Bogotá. Aunque en este punto el duelo del destierro pareciera un asunto resuelto, basta con que un día tenga que ir a un lugar desconocido en Bogotá para sentirme como “un pueblerino en la gran ciudad”. Siempre que voy a un sitio nuevo salgo con tiempo de perderme y volverme a encontrar, porque es seguro que me perderé. Irremediablemente, después de estar próximo a cumplir tres años en la capital sigo sintiéndome como un foráneo.

Definitivamente, uno se va del pueblo pero el pueblo siempre se queda en el corazón. Ahora vivo con la nostalgia del paisaje perdido, como un eterno migrante que no sabe si seguirá viviendo en Bogotá pero que tampoco regresará a Manizales. Tengo un punto de partida pero no tengo un punto de llegada, pues bien dice el poeta egipcio Ahmad Mohsen, “no hay camino más largo que la huida”.

Morgan Londoño Marín es hijo de la educación pública, sociólogo y aprendiz del bordado político. Es investigador enfocado en violencias, derechos humanos, prácticas sociales genocidas y género.