Este artículo fue publicado en inglés en la edición de primavera de 2025 de nuestra revista trimestal NACLA Report.

El viernes 13 de junio de 1997, Diego Crespo, jefe de policía de la cuidad de Cuenca, en Ecuador, ordena una redada en el Bar Abanicos. Esa noche , se celebraba el certamen de la Miss Austro o “reina gay”, un certamen clandestino de chicas trans, personas travestis y hombres gays, y Brigitte “Pachi” Sandoval había sido coronada como la reina. Los policías entraron al bar violentamente y arrestaron a más de 60 personas por “intento de delito contra la moral pública”. Pachi fue una de los detenidos; horas después de su coronación, fue encarcelada y agredida sexualmente dentro de la Oficina de Investigación del Delito (OID).

La obligaron a permanecer en la celda con el vestido que había sido coronada y siendo víctima de vejámenes y abusos. El diario El Tiempo de Cuenca, con fecha 26 de junio de 1997, recogió información sobre lo que ocurrió en las cárceles de la OID:

En el calabozo, uno de ellos [refiriéndose a Pachi, erróneamente en masculino] fue violad[a] mientras su compañero convulsionaba en medio de frecuentes ataques de epilepsia. Los agentes de policía que se encontraban de turno se limitaban a observar y a vender preservativos a 5.000 sucres cada uno … ‘Nos ingresaron a un calabozo donde estaban presuntos delincuentes, uno de ellos me violó’, eso es lo único que recuerda Pachi, luego, perdió la conciencia… Cuando despertó, encontró a su amigo en medio de un ataque epiléptico. Solicitó que lo saquen, pero los policías se negaron. ‘Déjenle que se muera, un maricón menos, mucho mejor’, dijo uno de los uniformados.

Al salir en libertad Pachi denunció el hecho públicamente. Es así que en el país se desató una ola de protestas y solidaridad. Estos acontecimientos son cruciales para la lucha de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador.

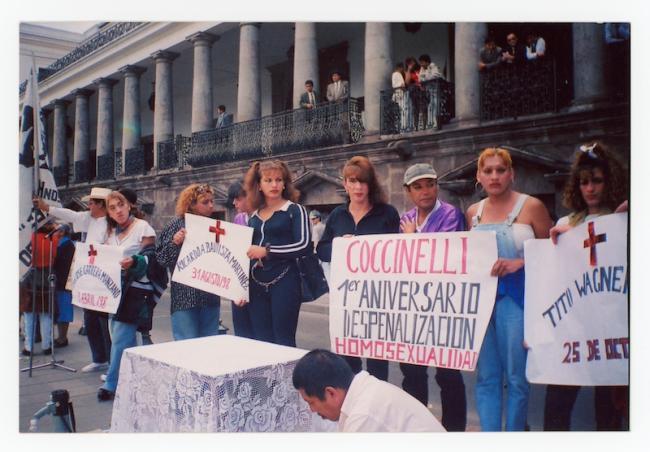

Hasta el año 1997, el articulo 516 inciso primero del Código Penal del Ecuador tipificaba como delito la homosexualidad en los siguientes términos: “En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos [personas] serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años”. Pocos meses después de la intervención del Bar Abanicos, varias organizaciones LGBT como Amigos por la Vida de Guayaquil, FEDAEPS, Triángulo Andino de Quito, SOGA de Manabí y el colectivo Coccinelle salieron a las plazas públicas a recolectar las firmas necesarias en conjunto con organismos de Derechos Humanos para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el mencionado artículo ante el Tribunal Constitucional (TC). El doctor Ernesto López, que actuó como defensor de las demandantes, presentó alrededor de 1450 firmas, requisito impuesto por el organismo de justicia para aceptar la demanda. En noviembre de 1997 el TC aceptó la demanda para finalmente declarar la inconstitucionalidad de la ley y suspender totalmente sus efectos.

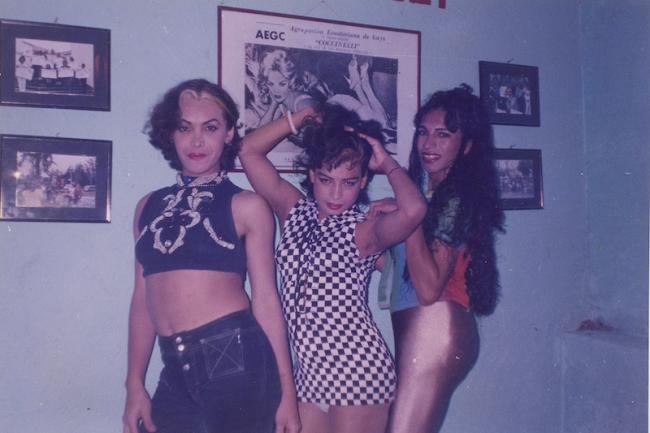

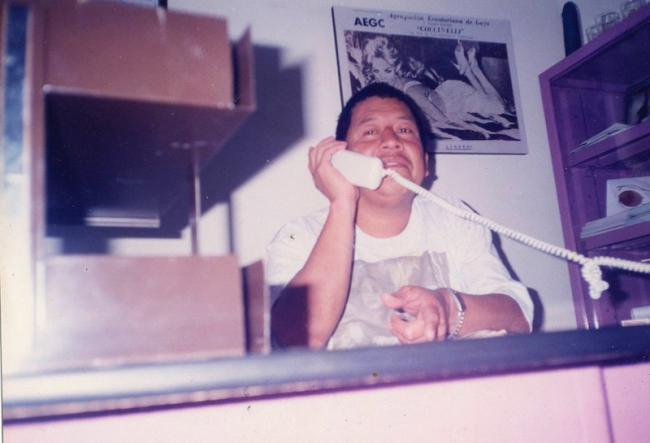

La sentencia de despenalización de la homosexualidad en Ecuador fue publicada el 27 de noviembre de 1997. El fallo estuvo plagado de discursos moralistas, aleccionadores y en tono de advertencia hacia las poblaciones LGBTI+ que debe cuidar sus formas. Coccinelle, formado mayoritariamente por mujeres trans, fue la primera organización homosexual que fue reconocida oficialmente y con vida jurídica luego de la despenalización. Gracias a la valentía de las compañeras trans, se logró la derogación del artículo 516. A pesar de la represión, salieron a las calles y enfrentaron grandes riesgos, mientras la campaña por la despenalización se desarrollaba en un contexto de desapariciones forzadas, crímenes de odio y otros abusos cometidos por policías, militares y civiles.

A pesar de ser un hito en la historia de las poblaciones LGBTI+ ecuatorianas, hay pocos registros del proceso que desembocó en la derogación del primer párrafo del artículo 516 del Código Penal. El espacio archivístico-activista Las Maricas No Olvidamos (LMNO) es un ejemplo de un proyecto que combate esta falta de registros sobre las memorias e historias sexo-disidentes en América Latina. LMNO trabaja precisamente en la sistematización, restauración, protección, edición, producción, difusión y reivindicación de los archivos sexo-disidentes en Ecuador.

Propongo una definición del concepto archivo disidente como un cúmulo de materiales diversos —fotografías, cartas, enseres, objetos personales, entre otros— cuya conformación se escapa de las lógicas institucionales/estatales y las clasificaciones tradicionales de la archivística, y termina por evidenciar memorias micro-macro de individuos y colectivos que no han sido reconocidos o han sido olvidados por la historia oficial. En otras palabras, los archivos disidentes son un desacato matérico a la organización predominante de los grandes relatos, los cuales se escriben a partir de archivos canónicos ligados a la constitución de los Estados y a una memoria puntual hegemónica. Los archivos disidentes, mientras tanto, provienen de lo afectivo, del azar y del deseo minoritario de recogerlos y conservarlos.

En ese sentido, estos repositorios nos ofrecen varias características fundamentales de los archivos sexo-disidentes. Primero, son archivos que pertenecen a grupos históricamente excluidos y marginados; no es posible que un archivo disidente provenga de las memorias hegemónicas, y en ese sentido acogen los devenires minoritarios. Además, son archivos afectivos compuestos por objetos capaces de afectar y ser afectados por las relaciones/tensiones/encuentros que puedan generarse con otras materias. También son repositorios lábiles cuya mayor potencia es la posibilidad constante de su volubilidad, de reinventarse y reorganizarse sin la rigidez de lo oficial. No se trata de repositorios totalizadores o definitivos, más bien, son espacios moldeables cuya principal preocupación está en la (re) construcción de historias invisibilizadas.

Un archivo disidente contra el borramiento deliberado

El proyecto y espacio archivístico-activista LMNO nace de una investigación artística que comenzó con la producción y difusión de un primer fanzine llamado Máquina Púrpura, una publicación independiente que fue conceptualizada por mi persona junto con Antonella Zamora y Nua Fuentes. Este trabajo editorial aborda lo torcido, la estética abyecta, el pensamiento transfeminista/anarquista, el antiespecismo y las disidencias sexo-genéricas. En 2015, comencé a notar que, en la escena de las autopublicaciones, fanzines y fotolibros existía muy poco espacio dedicado a cuestiones reivindicativas de la igualdad de género, disidencia sexual o visibilización de corporalidades que no respondían a cánones tradicionalistas.

El poco material al que se podía acceder asociaba la mujer exclusivamente con menstruación y ginecología natural, mientras que la disidencia sexual se reducía únicamente al imaginario de hombre gay así como la transición de género como un proceso siempre tortuoso y que trataba de engañar. Estas razones nos llevaron a crear un fanzine que pudiese mostrar la belleza de los cuerpos transgresores y las variadas dinámicas de construcción de género/sexualidad/performatividad que no solo respondieran al género binario y a la heteronormatividad. Con el pasar de los años, el proyecto Máquina Púrpura pasó a ser una casa editorial fanzinera que actualmente tiene un catálogo de 20 publicaciones. A raíz de esta experiencia editorial, reconocimos la necesidad de sistematizar el proceso jurídico/social/organizativo que propició la despenalización de la homosexualidad en Ecuador.

Una de las primeras iniciativas del LMNO fue celebrar los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Para ello, dedicamos una edición de TrueQué Residencia Artística, una residencia artística que se realizaba en la costa ecuatoriana, al análisis de este acontecimiento histórico. Nueve artistas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos participaron en el proyecto, creando intervenciones artístico-activistas que visibilizaron las historias y los aportes de las personas que formaron parte de la campaña que logró la descriminalización de la homosexualidad. Esta edición fue nombrada Registro Cuyr. Finalmente, el proyecto se materializa como un espacio de activación de archivos sexodisidentes gracias a la participación de activistas LGBTI+ que lograron la despenalización y otras personas sobrevivientes de los efectos del articulo 516. Actualmente contiene un acervo de más de 300 documentos que incluyen fotografías, videos, partes policiales, recortes de prensa y diarios personales que datan de aproximadamente 1996 hasta el 2011. La misión de LMNO es reunir y rescatar los archivos documentales sobre la historia de vida de las poblaciones LGBTI+ ecuatorianas. Su visión es constituirse en un espacio que acoja diferentes colecciones de archivos sexodisidentes y difundirlas.

En mitad del proceso investigativo fui recopilando una serie de objetos, unos donados por sobrevivientes de la penalización, algunos heredados después del fallecimiento de lxs protagonistas de la campaña a la vez que otras cosas fueron llegando al acervo ocultas entre otros objetos. Al principio mi mayor interés estaba depositado en los archivos fotográficos, los documentos legales, los recortes de periódico y la recolección de testimonios orales para la realización de un fotolibro sobre la despenalización de la homosexualidad. Sin embargo, varias circunstancias diversificaron el objetivo principal de LMNO.

Uno de los mayores detonantes para decidir preservar el legado objetual de estas personas tan importantes en la historia de la consecución de los derechos fundamentales en nuestro país fue la historia de Jeannette, una mujer trans cuyo estado de salud se fue deteriorando progresivamente, pero ningún miembro de su familia apareció hasta que ella se encontraba en agonía. Sus familiares fueron a su departamento para tomar únicamente las pertenencias que podían vender. En la autopsia después de su muerte le extrajeron las prótesis de los pechos y le vistieron con terno y corbata para su velorio. Las pocas fotos y cartas que guardaba en una caja de cartón fueron tiradas a la basura y sus vestidos y enseres personales incinerados. Logré rescatar una vieja peinilla que la vi usar durante el tiempo que la conocí. Este borramiento deliberado motivó la recopilación y preservación de memorias objetuales.

Construyendo memoria frente la precariedad e incertidumbre

Lamentablemente, el desarrollo del proyecto estuvo atravesado por la pandemia de Covid-19 teniendo repercusiones directas, como la imposibilidad de hacer investigación de campo durante casi un año y, lo más triste, el fallecimiento de seis personas claves para el desarrollo de este proceso, quienes fueron parte fundamental de la campaña de recolección de firmas para lograr la despenalización. A esto se suman las condiciones precarias en las que subsisten muchas personas que lograron legalizar la homosexualidad. Eso hizo que se retrase la fase de investigación o que se realice a través de fuentes secundarias para completar la información que ya no pudimos obtener de primera mano.

Este trabajo se ha desarrollado bajo la incertidumbre y la fragilidad de las vidas de quienes pertenecemos a las disidencias sexo-genéricas. A pesar de que la población LGBTI+ es reconocida actualmente dentro de nuestra Constitución como uno de los grupos vulnerables y de atención prioritaria, esto no se cumple cabalmente. Lo cual se traduce en vidas precarizadas, cuya mayor urgencia no está en el registro de un hito importante para la memoria LGBTI+, sino en la urgencia de sostenerse vitalmente. Esta fragilidad también está presente en este proyecto, pues debido a todas las restricciones, la imposibilidad de viajar a distintas ciudades, la destrucción por parte de familiares de toda documentación o la sensación de que las historias menores no son tan importantes, hace que las mismas personas involucradas en estos procesos de transformación social no consideren vital preservar, almacenar y circular los registros de las luchas sociales.

El trabajo de restauración, conservación, digitalización y cesión de los archivos también fue un proceso atravesado por la catástrofe y la incertidumbre, puesto que el titular del fondo documental Gonzalo Abarca enfermó gravemente y por un momento pensé que no lograría realizar los productos proyectados. Afortunadamente, Gonzalo se recuperó y comenzamos una carrera a contrarreloj para restaurar los archivos, digitalizarlos y, posteriormente, hacer una selección del repositorio documental para la página web, así como incluir los archivos en el fondo nacional de fotografía y diagramar una publicación que relate el proceso de despenalización. Apenas en febrero del 2021 pudimos acceder a los archivos e iniciar todos los trámites legales, tanto para la cesión de derechos como para la representación ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. A la par de este proceso seguían apareciendo más y más objetos.

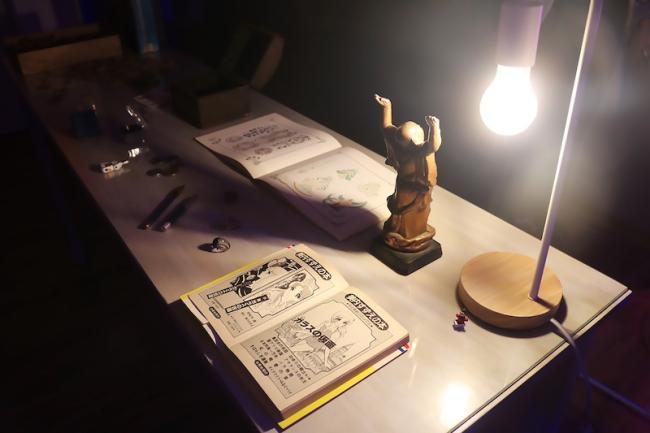

Unos venían dentro de cajas con documentos, algunos me eran entregados por compañeras trans que volvían del exilio y traían en sus maletas algún objeto que le perteneció a personas LGBTI+ exiliadas por la represión —que jamás pudieron volver—, y otros eran donados por lxs protagonistas de la despenalización en medio de alguna entrevista para el fotolibro. En el año 2022, como parte de mi proyecto para obtener la licenciatura en Artes Escénicas en Uartes Ecuador, monté un ejercicio escénico a partir del archivo objetual que se había conformado mientras trabajaba en rescatar la memoria histórica. Esta muestra, nombrada Archivos disidentes: poéticas para un teatro de objetos, partía de varias interrogantes como: ¿Será posible sobreponernos a la muerte a través de nuestros objetos? ¿Cómo dar cuenta de los recorridos vitales contenidos en las cosas? Algunas de las cosas presentes hoy en este trabajo fueron lanzadas, abandonadas, regaladas a otras personas, e, inclusive, eliminadas, como sus propias poseedoras, por un sistema patriarcal/machista que elimina las diferencias. Sin embargo, desde su ausencia forman parte de este archivo.

Un repositorio para no olvidar

Esta experiencia de recolección, restauración y conservación deja en evidencia que los relatos oficiales que fundamentaban una Historia con mayúscula han sido agrietados, así como los rígidos cimientos de lo institucional, por un rumor múltiple que permite la exploración de otras historias y el sonido de otras voces. Estas proliferaciones menores/disidentes/particulares propician la revisión de cronologías, periodizaciones, metodologías y áreas de investigación concernientes a otros archivos. Este cambio de paradigma trae consigo ampliaciones en los depósitos documentales, dispuestos ahora a acoger nuevos elementos, diversificar los materiales y actualizar las reglas de manejo y validación.

Cabe recordar que a través de los estudios decoloniales superamos el grafocentrismo y alcanzamos otra mirada sobre los diversos registros que proporcionan las tradiciones orales. Por su parte, los movimientos antirracistas/feministas/LGBTI+ han expandido la noción de archivo, incorporando toda una serie de materiales antes descartados por triviales o por pertenecer al ámbito de lo privado. Lo digital, a su vez, suscitó una reorganización definitiva de la materialidad del archivo, que nos interpela a repensar las formas convencionales de documentar, conservar y transmitir información y conocimiento. Es gracias a estos movimientos que el paisaje del archivo se ha vuelto una tierra poblada por otras (in)disciplinas, además, de la historia y/o la archivística. Esto genera reconfiguraciones en los oficios cercanos a las tareas de registro y ensancha los campos de trabajo que se entrelazan con las activaciones de la memoria.

Este repositorio es inacabado ya que continúa recibiendo otros objetos de personas que han desaparecido o que han sido desterradas, desalojadas, desplazadas, exiliadas o incluso muertas. Son objetos que se han ido encontrando o traslapando con otros objetos: cartas escondidas en mitad de un álbum de fotos, fragmentos de cajas musicales en el fondo de un baúl, prendedores en medio de un retazo de tela vieja, entre otros. Las cosas también han tropezado con personas que las juntan y guardan en sus maletas para no olvidar a esa amiga que ya no está. Este archivo objetual captura pequeños instantes de plenitud, de duelo, de dolor, de alegría y privacidad. Este repositorio alberga la potencialidad de ser voluble, reinventarse y volverse a organizar a fin de contribuir a una mayor visibilización de las micropolíticas que componen el mundo.

Veintidós años después de la Redada del bar Abanicos, en mayo de 2019, Nueva Coccinelle presentó una denuncia contra el Estado ecuatoriano por crímenes de lesa humanidad y persecución sufridos por las comunidades LGBTI+ durante las décadas de los 80 y 90. Según el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2020, las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado Ecuatoriano entre 1984 y 2008 también afectaron a las poblaciones LGBTI+ pero estos datos no fueron debidamente investigados.

Los actos realizados por policías y militares incluyen persecución, desaparición, tortura, violencia y asesinatos de forma sistemática, estructural y continua contra las personas LGBTI+. Sin embargo, las denuncias relacionadas con las disidencias sexo-genéricas en el informe oficial fueron insuficientes y carecieron de detalle, lo que resalta la relevancia de los procesos de memoria y archivo disidente.

La acción presentada por Nueva Coccinelle busca promover la investigación, judicialización y sanción de los responsables implica nuevos procesos de colección, restauración, y documentación archivística. Las compañeras que conforman Nueva Coccinelle son, en su gran mayoría, las mismas integrantes del Colectivo Coccinelle que desempeñó un papel fundamental en la lucha por la despenalización de la homosexualidad lograda en 1997. Este hito tuvo lugar tras un periodo de intensa represión y violencia en Ecuador, algo que estamos viendo reactivarse en la actualidad.

Hasta el día de hoy el proceso avanza lentamente y no tenemos reparación para nuestras hermanas trans. Pronunciamos contra la amnesia obligatoria institucional y le decimos al Estado ecuatoriano que no permitiremos que nuestras ancestras mueran sin la justa reparación que merecen.

Nosotras,

nosotrxs,

¡Ni nos vamos!

¡Ni olvidamos!

Andrea Alejandro Freire / Drejanx es performer, butohka, gestora cultural, y escritorx de Guayaquil, Ecuador. Es también activista marica seropositivo, curadorx independiente, y directorx del archivo sexo-disidente Las Maricas no Olvidamos.