Este artigo foi publicado originalmente em inglês no NACLA Report, nossa revista impressa trimestral. Read this article in English.

A Baía de todos os Santos é a maior baía do Brasil e a segunda maior do mundo. Com 1.233km de extensão, ela é parte do litoral da capital do estado da Bahia, Salvador, e de toda a região do recôncavo. Entretanto, a Baía de todos os Santos é, principalmente, a base e o modo de vida de dezenas de comunidades negras, que vivem em seu entorno. Antes da colonização, os indígenas Tupinambá, que habitavam toda a sua costa, a nomeavam Kirimurê, e até os dias de hoje, essa referência é fundamental para a compreensão dos processos de luta e resistência travados ao longo da Baía através dos séculos. Desde a implantação dos primeiros engenhos de cana, no recôncavo, ainda no século XVI, a Baía de Todos os Santos foi palco da tragédia da escravidão, mas também se constituiu como um dos grandes polos da luta pela terra através das comunidades quilombolas e pesqueiras, e o enfrentamento ao desenvolvimentismo que tenta aniquilar.

É nesse contexto que está inserido o quilombo pesqueiro Conceição de Salinas, cujo surgimento está referido a Filomena Conceição, uma liberta de muitas posses, que ajudou a erigir A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em 1717. Hoje, o Quilombo Conceição está localizado no município de Salinas da Margarida, mais ao sul de Salvador. Assim, o recôncavo da Bahia, no Brasil, mais precisamente a Baía de Todos os Santos, sempre foi o território de resistência e luta de famílias negras na Bahia. Um território que carrega, também, ancestralidade Tupinambá, e que, graças a sua configuração ambiental, tornou possível a manutenção de modos de vida que resistem à predação do extrativismo capitalista.

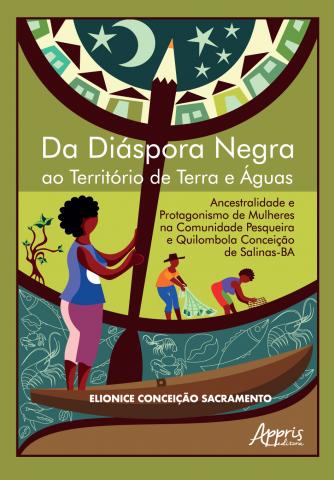

É isso que nos afirma, nesta entrevista, a líder pesqueira e quilombola, Elionice Conceição Sacramento, autora do livro, recém-publicado, Da Diáspora Negra ao Território de Terra e Águas: Ancestralidade e Protagonismo de Mulheres na Comunidade Pesqueira e Quilombo Conceição de Salinas, Bahia. Elionice demonstra o que significa pertencer à Raça de Filomena, como ela mesma se apresenta, “sou pescadora, quilombola, mulher preta da Raça de Filomena”. Como mencionamos, Filomena Conceição foi a primeira ancestral do Quilombo Conceição, de quem Elionice representa a sétima geração. Aos 40 anos de idade, essa pescadora, quilombola, mas também doutoranda em Antropologia, nos fala, ao mesmo tempo, sobre ancestralidade pulsante e perspectiva de futuro baseado em projetos de vida coletivos. É sobre territórios negros dos quais dependem o clima e sobrevivência da humanidade. No entanto, também somos convidadas e convidados a conhecer os desafios enfrentados nessa luta, as distintas ameaças e perseguições, como a demonstrar os diversos atravessamentos de uma mulher preta, que, como ela mesma diz, “eu não sou só eu, eu sou um ser coletivo”.

Jurema Machado: O que te constitui como uma liderança quilombola e pesqueira?

Eleonice Conceição Sacramento: A gente participou do processo de criação da Articulação das Mulheres Pescadoras (AMP), em 2005, em Brasília, que se deu junto com uma das conferências de pesca. E a gente também — eu falo a gente porque eu sou um sujeito coletivo — participou desse processo de fundação do MPP [Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais], repensando princípios relacionados a refundação do movimento reconhecendo a importância da articulação das mulheres e da luta das mulheres, no recôncavo e na Bahia. A gente também está fazendo luta em parceria com outros povos de modo geral, porque do mesmo jeito que nossos antagonistas se articulam, a gente está estendendo a importância de estarmos articuladas e articulados.

E nessa seara de fazer luta em defesa dos modos de vida, da tradição, mas também do território que vem sendo cobiçado pelo capital, que hora se confunde com o poder político local, a gente tem sofrido várias ameaças. A minha família, por exemplo, a gente quase sofreu um esbulho na nossa roça, com derrubada de barracas de pesca, com queimada de material de pesca, arrancamento de plantações, isso se repetiu por três vezes entre os anos de 2008 e 2013. Sofremos várias ameaças, ameaças de capangas de fazendeiros passando armados, recados na areia da praia, em frente ao lugar que a gente tinha roça aqui. Quando a gente recebeu placas de Marielle Franco, que a gente colocou aqui, elas foram arrancadas. Eu respondo na justiça a alguns processos movidos pelo gestor local [prefeito no município de Salinas da Margarida] porque toda vez que a gente faz uma denúncia, especialmente nos meios de comunicação, ele aciona a delegacia, que de certa forma está aqui a serviço para tentar intimidar e constranger. Ele já usou suas redes sociais pessoais para atacar minha identidade de mulher pescadora, chamar lá de capa de miséria, e ao mesmo tempo me difamar, me caluniar, afirmando que eu tinha uma casa de luxo, que nunca possuí nenhuma casa de um quarto em Salvador, mas que eu tinha casa de luxo e que levava vida milionária Brasil afora.

A vida que eu levo Brasil afora é uma vida de luta e de incidência. Participação no conselho nacional de saúde, representando também os pescadores e pescadoras. Já fui conselheira de uma rede internacional, que articula pescadores e pescadoras da América Latina e da África na defesa dos manguezais. E esse lugar que a luta me impõe têm incomodado fortemente o capital. Recentemente, um grupo composto por policiais e por delegados e algumas figuras políticas também ligados aos empresários, que especulam o território, o gestor local e até um senador da Bahia, que se dizem hoje um grupo de direitos humanos, que tem perseguido algumas comunidades pesqueiras e comunidades tradicionais. Na constituição dessa milícia que ameaça os territórios, eles fizeram uma denúncia de um falso crime ambiental, que supostamente eu, a minha família e outras famílias que fazem uso do território tradicional, estavam cometendo aqui nessa área. Mas, no intuito de a gente perder a sessão da área para o projeto de construção de resorts aqui, que é uma área que a gente produz de frente para o mar, e que o capital tem muito interesse que eles possam implementar seu projeto. Nós acionamos o Ministério Público Federal, já acionamos Defensoria Pública da União (DPU), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), através do grupo da cartografia coordenado pelo professor Franklin Carvalho, e outros grupos para que eles pudessem constatar se existia crime ou não cometido pela comunidade. E tanto a DPU, que já se manifestou em nota, quanto a defensoria estadual, os vários grupos, o próprio IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos Naturais Renováveis se manifestou que não havia crime da nossa parte, mas que havia crime da outra parte, então a gente tem vivido esse processo.

Eu já fui ameaçada, inclusive em público, na câmara de vereadores, pelo gestor. Isso implicou para a gente em ter que instalar, na roça e em casa, câmeras de segurança. Em ter mais atenção às horas que a gente anda, os caminhos que a gente faz, a quem é que a gente comunica ou não se a gente vai passar ou se não vai passar. Mas a gente tem entendido também que ficar em silêncio não é o caminho, que a gente precisa continuar resistindo, se articulando, e também denunciando, buscando estratégias de denúncia, porque todas as situações de violência extrapolam os limites do nosso território. De certa forma a gente fica mais protegido e protegida do que se a gente ficar em silêncio achando que o silêncio vai nos garantir alguma proteção.

JM: Para a historiadora brasileira Beatriz Nascimento, quilombo não era um reduto de negros fugidos, como preconiza a historiografia oficial. Quilombo é uma forma de organização social, um modo de vida, um espaço de defesa cultural e racial do grupo negro. Essa maneira que Beatriz Nascimento conceituou quilombo é muito importante para a afirmação e luta das comunidades quilombolas na contemporaneidade, mas, o que significa o quilombo, hoje? Qual a importância do quilombo para o povo preto nas suas mais diversas situações e vivências?

ECS: Eu tenho pensado, e é o que a comunidade têm expressado, o quilombo como esse lugar de luta e resistência, mas também o quilombo como lugar de acolhimento e de promoção da vida, das diversas formas de vida. Cada dia mais está ficando pacificado o distanciamento do conceito de quilombo a partir do conselho ultramarino ou de outras compreensões assim, que está buscando sempre uma senzala, aspecto desse lugar de escravização. A nossa luta quilombola, e a nossa afirmação é a partir desse lugar de liberdade, de luta pelas liberdades, sem desprezar os processos de escravização, de colonização, e de escravização vigente no país com a força bruta no recôncavo, e nós como parte do recôncavo.

A nossa relação enquanto comunidade quilombola é uma relação centenária com outros territórios. A gente se constitui enquanto município [município de Salinas da Margarida onde está localizado o Quilombo Conceição de Salinas] há pouco mais de cinco décadas, mas essa comunidade, o quilombo, tem trezentos anos, inclusive com a fundação da igreja há trezentos e dezenove anos. É claro que essa construção se deu, ou a partir de trabalho escravizado, ou de pessoas em fuga de processos da escravização. Mas não é esse conceito que a gente está buscando e nem é essa afirmação que a gente está fazendo. A gente está falando de fato de um lugar de luta, de resistência, pois há mais de trezentos anos a gente está no território, na contramão do um modelo de desenvolvimento, inclusive, que tentam nos impor. Mas a gente tem preservado modos de vida tradicionais que não é da tradicionalidade como uma questão estática, como se a gente não tivesse sofrido influências, não é nada disso, a gente não quer negar os atravessamentos, a gente não quer negar a força colonial. Mas a gente está dizendo que neste lugar, neste território de luta, de resistência, de busca de liberdades, apesar de tudo isso nós existimos, apesar de tudo isso, a pesca, a agricultura se mantêm viável e sustentável, a gente continua cultuando e agradecendo as águas, seja ela chamada de Yemanjá, de Oxum, de espírito santo, a gente está dizendo que a gente continua se emanando nesse território, a gente continua promovendo vida até de forma recreadas mas, em condições, num modelo melhor do que o imposto pelo capital.

Dessa relação que a gente está estabelecendo com a natureza, que nós somos parte e extensão dela, a gente tem buscado orientação espiritual, ancestral nas diversas formas para continuar resistindo e isso tem dado certo, então isso também propõe para gente a necessidade de continuar assim, com os princípios de cuidado, de solidariedade, de resistência, sem perder de vista a luta pela liberdade, que ela é constante. Mas, definir quilombo para gente é dizer isso, que é um lugar de luta e resistência, de não se conformar com a imposição do sistema e do capital.

JM: Sabemos que a ideia de quilombo, no sentido empregado por Beatriz Nascimento, de defesa cultural, modo de vida, está imbricada em outras identidades do povo preto, identidades relacionadas a atividades produtivas, por exemplo. No caso específico do seu quilombo, é evidente a relação entre a identidade quilombola e a identidade pesqueira. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa imbricação e da concepção de território das águas.

ECS: Tem também uma ideia distorcida sobre a construção do quilombo, ou esse território quilombola, que ele é um território de terra, e um território agricultável. E quando alguns estudiosos chegam aqui na comunidade e vêm que a gente não está nesse perfil, no perfil, por exemplo, ultramarino. Ou que nós não somos as pessoas miseráveis, que não nos falta alimento, que as nossas casas não são de barro, ou até mesmo porque a expressão da agricultura é menor que a expressão pesqueira. Aí as pessoas não conseguem perceber que nós somos uma comunidade pesqueira e quilombola, nós estamos na beira da costa, na beira da costa não, vou dizer melhor, nós estamos no braço da Baía de Todos os Santos, no encontro do rio Paraguaçu, e que de fato a própria especulação imobiliária veio nos empurrando para beira do mar. E nós vivemos processos de transformações históricas, inclusive, com a chegada da energia elétrica e outros elementos, que favoreceram pra gente potencializar a produção da pesca e garantir também aspectos econômicos mais favoráveis porque a gente também está falando de economia.

Mas assim, tenho feito sempre essa colocação, que não é um território só de terra, que a gente está falando de um território de terra e de água, que de igual modo nós temos uma produção agrícola, mas também uma produção das águas. Temos os frutos da terra e os frutos das águas, e que a gente articula duas identidades. E aí, em uma conversa com Babau [cacique do povo Tupinambá da aldeia Serra do Padeiro, Terra Indígena Tupinambá de Olivença], ele vem ai nos dizer que a gente pode acionar a terceira, porque esse território é um território Tupinambá e que as nossas heranças tupinambás também estão presentes aqui. Então trata-se de duas identidades, ou três identidades que não são identidades divergentes, são identidades complementares. E, uma ignorância, ou uma prepotência, uma arrogância ignorante, isso é proposital, porque negar isso, ou querer desqualificar essas duas identidades como se a afirmação de uma fosse afetar a outra, revela um desconhecimento do recôncavo, um desconhecimento da Baía de Todos os Santos e do próprio processo colonial.

Carla Akotirene [escritora e pesquisadora no campo de gênero e feminismo negro] vai dizer, e a gente já viu também em outros lugares, que nós somos os primeiros navegadores, as mulheres, as primeiras navegadoras, e homens negros aqui nesse território que desenvolvemos a habilidade na navegação pela travessia do Atlântico, que na travessia do Atlântico a gente desenvolveu essas habilidades. E, se a gente for olhar para história de forma mais cuidadosa, a gente sabe que o lugar em que as pessoas escravizadas foram deixadas no Brasil, foi nos portos, nos portos que hoje a gente vai dizer que estão os territórios pesqueiros, as comunidades como a nossa, então, o primeiro território que nosso povo escravizado colocou os pés no país foi em território pesqueiro, nos portos de escravização, de descida e subida de pessoas escravizadas. Então eram lugares favoráveis pra gente desenvolver os nossos modos de vida. Hoje, esses espaços têm sido especulados, se tornado espaços para hotelaria e outros projetos, mas antes não eram, eram lugares confortáveis para nós vivermos e recriarmos. Existe um desconhecimento sobre o que potencializou nossa estadia, ou a nossa forma de ressignificar nossas vidas nesses territórios.

Mas enfim, existem outros modos de ser e viver nas comunidades quilombolas, mas nós somos uma comunidade quilombola e pesqueira, com essas identidades e com essas especificidades, e isso muito nos honra, porque nós temos conhecimentos de maré, de vento, nós temos conhecimento e habilidade com a produção pesqueira que nos garante estabelecer uma harmonia, de quando a agricultura não está favorável a gente está na pesca, quando a pesca não está favorável a gente está produzindo outros alimentos. Fazer essa junção de uma produção de terra e de água, mas também de articular essas identidades. Mas essa identidade quilombola e pescador e pescadora, que a gente fala como duas identidades, mas é parte de uma única, um único sujeito, um único grupo social, que durante um tempo a gente não precisou pensar nesses elementos como identidades ou pensar que esses elementos precisavam estar divididos em duas caixas, ou em dois corpos.

Até, por exemplo, Conceição é a comunidade com a maior expressão pesqueira da Baía de Todos os Santos, e Salinas da Margarida, o município com maior expressão pesqueira da Baía de Todos os Santos. Mas, até 2007, a maioria de nós nem nos afirmávamos mulheres pescadoras, mesmo a gente tendo nascido dentro da pesca. Foi a necessidade de buscar um direito que nos levou também a afirmar essa identidade, mas não que a gente não tivesse essa identidade, mas que a gente não pensava, não achava que era tão importante porque também historicamente ser pescador e pescadora foi coisa de segunda, de terceira, e muitas violências, muitas humilhações, muito racismo esteve envolvido em torno da defesa dessa identidade, e para muitos de nós também foi confortável ocultar ou negar essa identidade, ainda que ela tivesse fortemente presente.

JM: Como pensar e relacionar quilombo enquanto uma identidade detentora de direitos territoriais específicos, históricos, portanto, étnicos, com a ideia de identidade racial?

ECS: Então, Jurema, de fato aqui nós temos conversado muito sobre isso, sobre o pensar quilombo como identidade étnica e como essa identidade racial. Uma das coisas também que está demarcada para gente é que a identidade quilombola, como já falei, é uma identidade de luta e que o quilombola ou a quilombola é aquele que se sente pertencente a essa luta. É claro que essa luta tem conexão com uma relação com esse território, com o modo de vida. Eu por exemplo, consigo dizer que eu sou a sexta geração da raça de Filomena, que nasceu e se criou nesse território e faz luta por direito, e que minhas sobrinhas são a sétima geração, as sobrinhas e os sobrinhos netos a oitava geração, e nós somos mulheres negras também. Mas esses aspectos não me tornam mais ou menos quilombola do que outras pessoas que chegaram para esse território depois, assumiram o território e assumiu a luta desse território.

Por exemplo, a gente tem alguns filhos dos filhos da terra, que saíram para fora, para trabalhar quando não se tinha energia, quando não se tinha estrada, mas mantém relações com a terra, mantém relações com seu povo, com os costumes. Nós nos consideramos da terra, mas a gente entende que se afirmar na identidade, são eles que vão dizer se são, ou se não. E se eles se afirmam, nós não vamos dizer que eles não são, porque eles têm o compromisso com esse território. Algumas dessas pessoas, também nesse processo de atravessamento, têm a pele mais clara que a nossa, alguns dos que saíram e que voltaram, alguns dos que são filhos da terra e que se mantêm aqui, eles têm tons de pele diferenciados, alguns são socialmente brancos, têm umas três famílias aqui no território que são socialmente brancas [Modo de classificar pessoas de pela clara, que muito embora se reconheçam com ascendência negra, fruto de relações interraciais, no contexto brasileiro, são vistas como brancas]. Se são famílias que nasceram e se criaram nesse território, chegaram para esse território e assumiram a luta e têm relações e tem pertencimento étnico, na verdade a gente afirma que eles são do território e que eles podem ou não se afirmar quilombolas.

Mas, a gente tem visto no recôncavo e aqui na comunidade, nós somos noventa por cento negros e negras, então têm aspectos raciais aí também, mas não só. Porque tem as exceções também, e a gente tem buscado avançar nesse debate assim, no processo de aprendizado, inclusive, a gente tem tentado olhar para Palmares, e olhar como foi, não que a experiência de Palmares possa ser replicada nos nossos territórios, mas olhar para que a gente possa ver outros pontos de vista, outras realidades, então, olhar no sentido de pensar como foi a formação da comunidade do quilombo dos Palmares, que foi diversa, que foi plural. Aí a gente entende que essa comunidade quilombola, como já falei, é uma comunidade que tem pertencimentos étnicos, identitários diversos, que nós somos quilombolas, pescadores, mas também a gente tem identidades indígenas, tem elementos indígenas na nossa identidade, nós somos a maioria expressiva população negra, mas, existe também os não negros, e os que não se afirmam negros. Aí a identidade tem relações profundas com o aspecto racial, mas também tem os atravessamentos, que a gente vai aprender, ou tem aprendido a lidar com eles.

JM: Dentro da estrutura do estado e da sociedade brasileira, o racismo estrutural é o verdadeiro óbice à efetivação dos direitos territoriais dos quilombos. Grandes projetos de desenvolvimento impactam diretamente as comunidades. Quais são os principais inimigos do povo quilombola, hoje? O que ameaça a sua existência?

ECS: Pronto. Eu acho que o Estado é um dos principais inimigos dos povos e comunidades tradicionais. Isso é fruto de uma reflexão que os movimentos vêm fazendo, alguns povos vêm fazendo, alguns têm tomado a decisão de avaliar internamente que o Estado é um inimigo, mas de não publicizar. Mas nós tomamos a decisão de dizer que o Estado é nosso inimigo e que nos ameaça, esse é um dos grandes inimigos. O capital, e tudo que ele impõe, as formas de ameaça que ele se coloca. Mas voltando, o Estado representado pelos seus poderes, Legislativo, Executivo, mas também pelo judiciário, de forma muito expressiva, pelo judiciário, e aí o capital é um grande inimigo.

A gente, nas avaliações, que temos feito, vemos que essa grande mídia que seduz e que impõe a assimilação de uma narrativa que destoa da realidade e que não é fiel aos elementos da nossa história, então, são inimigos poderosos, dos povos, das comunidades tradicionais, dos territórios, penso que é isso. Eu gosto de voltar sempre quando a gente está falando do Estado, que não é um ente assim, desfigurado que a gente não identifica, ele está manifesto nos governos. E que não é no governo só de agora, de Jair Bolsonaro, pois o estado já nasceu genocida com povos e comunidades tradicionais, e a sua política genocida tem atravessado o tempo, do mesmo jeito que a resistência dos povos também tem atravessado o tempo.

JM: Queria que você falasse o que significa para a sociedade brasileira a demarcação e proteção dos territórios pesqueiros e quilombolas. Por que essa política deve interessar a todos os brasileiros? Por que demarcar, proteger os quilombos e os territórios pesqueiros é importante para sociedade brasileira como um todo, não só para as comunidades?

ECS: Eu não tenho dúvida, Jurema, e eu tenho dito isso, de que nós não somos unânimes nos territórios, nós também não somos só os ingênuos, nós não cultuamos um único deus, nós somos diversos, nós somos plurais, e nós não somos os “bons selvagens”. Mas, nós temos um modo de vida que, de certa forma, nós conseguimos viver de forma mais respeitosa com a natureza e os seus recursos. Temos historicamente estabelecido uma relação com a natureza de tirar o suficiente para gente sobreviver com dignidade, e isso não é romantismo, não significa dizer que a gente não quer usar sapato, que a gente não quer ter um celular, não significa isso. Mas, esse modo que é respeitoso, ele ajuda a equilibrar um planeta que está desequilibrado, a gente está cada vez mais sofrendo aquecimento global, com as consequências desse aquecimento, e a gente está sofrendo uma tragédia atrás da outra.

A pandemia da covid-19 revela pra gente uma crise ambiental que o mundo precisa se atentar. Quando a sociedade brasileira tem nesse universo de degradação, de impactos, pelo menos uma cota de território, ou de territórios preservados, a gente pode contribuir para que esse mundo se torne menos pior. Então aí a gente entra nessa empreitada para adiar “o fim do mundo” ou para “segurar a queda do céu”. Nesse sentido, eu não tenho dúvida que a regularização desses territórios é importante para toda a sociedade. É importante para quem gosta de comer pescado, para quem gosta de comer alimentos saudáveis, que a gente coloca na mesa do povo brasileiro. É importante para quem tem uma visão turística ou poética dos nossos territórios, mas é, sobretudo, importante para quem está buscando como vivenciar práticas mais saudáveis de saúde.

Eu acho que a gente não deve, é um erro se a gente ficar colocando a responsabilidade disso na mão de um governo, ou de uma pessoa. Muitos de nós temos apostado muito no retorno do presidente Lula para resolver os nossos problemas e deixado de entender que a mobilização, a incidência dos povos, e o próprio processo de conscientização nossa, ou de renovação de uma melhor consciência, é elemento importante nesse processo. Se Lula sem Alckmin, não seria a solução, Lula com Alckmin será problemas mais evidentes e mais efetivos na potencialização de um modelo de desenvolvimento que a gente já teve experiências no recôncavo com o Estaleiro do Paraguaçu, com as diversas barragens que estão sendo intensas na Bahia, com outros empreendimentos no Brasil.

Eu não tenho dúvidas que a política de morte se avança, mas vai avançar travestida de uma vida, também porque mais uma vez a gente vai ter umas benesses, a gente não vai ter dúvida, ao tempo que a gente vai ficar amortecido em relação às questões estruturais da luta de uma sociedade melhor, com protagonismo dos movimentos e dos povos.

Jurema Machado de Andrade Souza é antropóloga, professora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Cahl/UFRB. Nascida em Salvador, foi criada no recôncavo, na cidade de Cruz das Almas, Bahia.

Elionice Conceição Sacramento é licenciada em Filosofia, mestra em Sustentabilidade junto a povos e comunidades tradicionais pela Universidade de Brasília/UnB. É pescadora e liderança do quilombo Conceição de Salinas, na Bahia, e atualmente faz doutorado em Antropologia.